Wenn in Hamburg Kinder und Jugendliche Opfer von Gewalt werden oder von ihr bedroht sind, wenn sie von ihren Eltern vernachlässigt werden oder Erziehung in der Familie scheitert, greifen die Jugendämter in den Hamburger Bezirken ein, um die jungen Menschen zu schützen. Das allerdings zu den üblichen Bürozeiten an den Werktagen. Danach übernimmt der Hamburger Kinder- und Jugendnotdienst diese Rolle offiziell, nachts, an Wochenenden und natürlich auch Feiertagen. Er ist auch rund um die Uhr für Betroffene und auch solche ansprechbar, die mit Kindern zu tun haben, er besucht Familien in Krisensituation, berät und hilft mit der Aufnahme in eine Betreuungsgruppe, bis geklärt ist, wo ein Kind künftig geschützt leben kann. Für Minderjährige aus anderen Städten, die in Hamburg gestrandet sind, und junge Geflüchtete ohne Begleitung von Eltern oder erziehungsberechtigten Personen ist der „KJND“ die erste Anlaufstelle, in der sie geschützt und versorgt werden.

Dass sich die Gesellschaft um die junge Generation kümmert, hat eine lange Tradition. Die Hamburger Jugendhilfe sieht ihren Ursprung in der Gründung des Waisenhauses im Jahr 1604, und war seither von mildtätigen Menschen getragen worden. Dabei ging es um die Versorgung elternloser Kinder, nicht aber um den Schutz vor Gewalt in der Erziehung oder Ausbeutung durch Arbeit, denn das war weitgehend legitim. Erst mit der Entwicklung eines anderen Blicks auf Kindheit und Erziehung im Zuge der Aufklärung und später mit der verbreiteten Armut von Familien in der Zeit der Industrialisierung trat der Staat auf den Plan. 1887 und 1892 wurden Gesetze zum Umgang mit Kindern verabschiedet, die aus ihren Familien gefallen waren oder „zwangserzogen“ werden mussten. 1910 wurde in Hamburg die erste Jugendbehörde mit allen hierfür relevanten Aufgaben und eigenen Erziehungsheimen gegründet. Das war im reichsweiten Vergleich sehr fortschrittlich, so dass die Stadt gut vorbereitet war, als im Jahr 1924 das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz in Kraft trat. Es wurde als Jugendwohlfahrtsgesetz in der BRD weitergeführt und blieb mit geringen Änderungen bis 1991 in Kraft. In diesem Rahmen entwickelte sich das Zusammenspiel von Jugendamt und Heimen, leider oft ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen und mit problematischen Erziehungsmethoden. Die 68er Studentenrevolte griff die Missstände mit der sog. „Heimkampagne“ der 1970er Jahre auf, die einen Paradigmenwechsel in der Jugendhilfe und speziell der Heimerziehung einläutete: Das Kind sollte im Mittelpunkt einer „Jugendhilfe ohne Zwang“ stehen.

Dieser Aufbruch erfolgte in Hamburg erst ab 1980. Bei der kritischen Analyse der Situation standen die Erziehungsheime im Vordergrund, aber auch der Umgang mit akuten Gefährdungssituationen für Kinder. Das Jugendamt schritt damals in seinen Bürozeiten zur Tat, brachte entlaufene Kinder zu ihren Eltern zurück oder in ein Aufnahmeheim. Zu anderen Zeiten war die Polizei tätig, die einen jugendamtlichen Bereitschaftsdienst telefonisch kontaktieren konnte. Außerdem gab es eine Telefonberatung für junge Menschen, bei der aber oft nur der Anrufbeantworter ansprang. Mit den Worten „Die Reform der Jugendhilfe schreitet voran“ verkündete Sozialsenator Ehlers im Februar 1983 dann die Absicht, einen Kinder- und Jugendnotdienst zu gründen. Er sollte mit sozialpädagogischem Personal besetzt, Tag und Nacht erreichbar und in der Lage sein, in Krisensituationen Kinder, Jugendliche und Familien aufzusuchen. Er sollte gefährdete Kinder in seine Obhut nehmen und an seinem Standort versorgen und pädagogisch betreuen. Für von Gewalt bedrohte minderjährige Frauen wurde analog zu den Frauenhäusern das „Mädchenhaus“ im KJND geschaffen. Die neue Organisation wurde ab Mai aufgebaut und zunächst im Schatten der Öffentlichkeit erprobt. Am 2. Juli gab es eine erste öffentliche Erfolgsmeldung: „Seit dem Arbeitsbeginn am 15. Juni wurde der Notdienst in 118 Fällen aktiv, davon siebenmal bei Kindesmißhandlungen“, berichtete das Hamburger Abendblatt. Noch wurde der KJND von behördlichen Stellen auf Gefährdungen aufmerksam gemacht. Im Oktober machte sich der Dienst schließlich in der Öffentlichkeit mit der „Kummernummer“ 6320020 bekannt. Nun konnten sich auch Eltern, Kinder, Jugendliche, Lehrkräfte, Ärzte und andere mit Fragen; Problemen und Hinweisen auf Gefährdungen direkt an den KJND wenden. 2003 wurde der Dienst in den Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung (heute Landesbetrieb Erziehung und Beratung) integriert. Heute ist der städtische Landesbetrieb mit dem KJND und seinen Betreuungseinrichtungen das Rückgrat des praktischen Kinderschutzes in Hamburg.

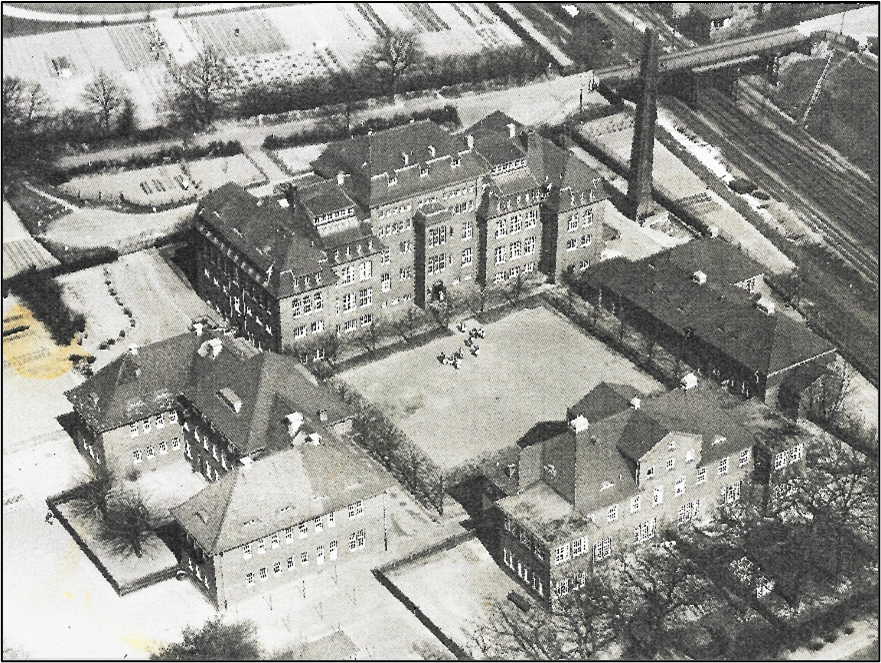

Historisch interessant ist der Ort, an dem der KJND 1983 seinen Dienst aufnahm: Feuerbergstraße 43. Hier erbaute die Stadt 1911 ein Mädchenheim, das erst nach sieben Jahrzehnten mit der Gründung des KJND seinen Betrieb einstellte. Das Heim, das als schwer erziehbar geltende Mädchen unter Einschluss auf dem Heimgelände zu erziehen versuchte, war in Hamburg bekannt und erschien, spätestens durch Medienberichte über „Ausbrüche“ und Rocker vor der Tür in den 1960er Jahren, auch als „berüchtigt“. Als es erbaut wurde, galt es als modern, so dass der damalige Direktor der Jugendbehörde, Johannes Petersen, ins Schwärmen geriet: Das Gebäude mit dem umliegenden Gelände verbinde das „Pavillonsystem (…) mit den Vorteilen des Kasernensystems, die in der größeren Wohlfeilheit der Anlage, der leichteren Bewirtschaftung und der wirksameren Beaufsichtigung durch die Leitung liegen.“ Das Heim verfügte über eine Wäscherei, die für das damalige Heimsystem arbeitete, später auch über eine Kleinkinderstation. Heute stehen aus jener Zeit nur noch das imposante, innen modernisierte Haupthaus und ein Wirtschaftsgebäude, das zu einer Mehrzweckhalle umgebaut wurde. Weitere Gebäude des Ensembles wurden abgebrochen und 1971 durch Neubauten ersetzt. Zwischen 2003 und 2008 betreute in den neuen Gebäuden die politisch hoch umstrittene „Geschlossene Unterbringung Feuerbergstraße“ straffällig gewordene Jugendliche unter Freiheitsentzug. Doch das ist eine andere Geschichte.