Wohltätige Bürger: Ein Verein für die Volksschule (1875-1914)

Armut und Bildung in Hamburg im 19. Jahrhundert

Am 28. April 1875 fanden sich im Haus des Kaufmanns Carl Alexander Fischer drei weitere, gut situierte Herren ein, um den „Wohlthätigen Schulverein“ zu gründen. Sie waren von den kurz zuvor gegründeten Schulvereinen in den Hamburger Stadtteilen dazu ermächtigt worden, einen „Centralvorstand“ zu bilden und damit ein gemeinsames Dach zu bauen. Zu dieser Zeit war die Hamburger staatliche Volksschule gerade mal vier Jahre alt. In Hamburg hatte sich der Staat lange Zeit aus dem Bildungswesen weitgehend herausgehalten und dessen Ausgestaltung den Kirchen und privaten Initiativen überlassen. Nur die Kinder der von der Armenverwaltung abhängigen Familien besuchten eine Armenschule in staatlicher Regie. Das aufgeklärte Bürgertum, das in der 1848er Revolution politische Teilhabe forderte, formulierte auch den Bedarf für Reformen im Hamburger Bildungswesen. Die Idee einer staatlichen Volksschule stand im Raum. Erst die Verfassungsänderung von 1860, die ein von wohlhabenden und zum Teil liberalen Bürgern gewähltes Parlament, die Bürgerschaft, ins Leben rief, eröffnete die Chance zu einer Bildungsreform. Nach längeren Debatten verabschiedete die Bürgerschaft 1870 die gesetzliche Grundlage für die Einführung der staatlichen Volksschule neben den weiterhin bestehenden Privatschulen. Im Frühjahr 1871 wurden die Armenschulen in die ersten Volksschulen überführt und die Qualität der Schulgebäude und der Lehrkräfte sukzessive verbessert. Die Volksschule sollte zu einer allgemeinen Bildungsinstitution werden und über die Bevölkerungsschichten hinweg gesellschaftlich integrierend wirken. Dafür musste sie sich des proletarischen Makels entledigen, den man schon am Äußeren der Kinder der Armen festmachen konnte: der zerschlissenen Kleidung, den Holzpantoffeln, wenn sie nicht barfuß herumliefen, und dem ausgemergelten Körper. Ein geringes Familieneinkommen zog widrige Wohnverhältnisse, schlechte Ernährung und Erkrankungen nach sich und die Pflicht für Kinder, im Haushalt zu helfen oder arbeiten zu gehen. Das waren Umstände, die einen erfolgreichen Schulbesuch erschwerten oder gar unmöglich machten. Für gut situierte, liberal denkende Bürger, die sich für die Bildungsreform eingesetzt hatten, war dies der Anlass, 1875 den „Wohlthätigen Schulverein“ zu gründen und die Volksschule dadurch zu fördern, bedürftigen Schulkindern materielle Unterstützung zu gewähren.

Gründerzeit und Wachstum (1875-1893)

„Der Wohlthätige Schulverein hat den Zweck, der Volksschule in Hamburg dadurch zu dienen, daß er bedürftige Schüler und Schülerinnen derselben in leibliche Pflege und Aufsicht nimmt.“ So ist der Zweck des Vereins in den Statuten von 1875 beschrieben. Die Gründer waren Kaufleute, Juristen, Bankiers, Ärzte, Pastoren und Pädagogen. Sie wollten ihr Ziel durch Beschaffung von Schuhen und Kleidung, Ausgabe gesunder Speisen, der Betreuung von Kindern bei den Hausaufgaben und in den Freistunden sowie durch das Anregen von Erziehungshilfen erreichen. Letzteres spielte jedoch von Beginn an keine Rolle und die Nachmittagsbetreuung wurde nach ersten, erfolglosen Versuchen wieder aufgegeben.

Die anderen Vorhaben nahmen dagegen einen rasanten Aufschwung. Während des Schulbetriebs organisierte der Verein für bedürftige Kinder eine warme Mittagsmahlzeit bei Familien, in Gasthäusern und anderen Speisungsstellen. Außerdem versorgte er einzelne Kinder mit Kleidung und Schuhen, deren Kauf oder Reparatur er finanzierte. Bei der Auswahl der Kinder und der Organisation der Hilfe wirkten die Lehrer an den Schulen und die ehrenamtlich tätigen Bürger des Vereins eng zusammen.

Bereits 1876 wurde der Aufgabenkatalog auf Anregung des Pastors Otto Schoost sogar durch „Landaufenthalte oder Badekuren für erholungsbedürftige Kinder“ ausgeweitet. Zunächst waren es kaum mehr als eine Hand voll Familien in den Landgebieten, die Kinder in den Ferien kostenlos bei sich aufnahmen. Ihre Zahl blieb jedoch zu gering, um den hohen Bedarf auch nur annähernd zu befriedigen. Der Verein gewann daher in ländlichen Regionen Pflegestellen, die in den Schulferien Kinder gegen ein Entgelt aufnahmen. Damit waren die ersten „Feriencolonien“ gegründet. 1886 konnten bereits über eintausend Kinder ihre Ferien auf dem Land verbringen, 1893 sogar fast 1.900.

Dem Verein gelang es, wohlhabende Bürgerinnen und Bürger für seine Zwecke zu gewinnen. Die Zahl der Mitglieder lag bereits nach fünf Jahren bei 1.656 und überschritt 1886 sogar die Zahl von 2.000. Sie empfanden es als ihre Bürgerpflicht, sich in der Privatwohltätigkeit zu engagieren, indem sie ihren gesellschaftlichen und politischen Einfluss für den Verein einsetzten und dessen Ziele finanziell unterstützten. Weitere Geldquellen waren Nachlässe und Erträge aus Wohltätigkeitsveranstaltungen. Startete der Verein im Gründungsjahr mit Einnahmen von rund dreitausend Mark, verfügte er 1892 über rund 55 Tausend Mark. Dies ermöglichte eine Expansion der Leistungen für Kinder.

Das rasante Wachstum der Bevölkerung und die Erschließung neuer Stadtteile führte auch zur Gründung weiterer Stadtteilvereine, die sich demselben Zweck widmeten. 1893 schlossen sie sich als Bezirksgliederungen dem Wohltätigen Schulverein an, der dadurch an Bedeutung gewann. Um die stetig wachsenden Leistungen des Vereins bewältigen zu können, wurden vereinsintern eine Ferien- und eine Speisungskommission gegründet, die weitgehend selbständig arbeiteten. Diese Blütezeit war eng mit dem Wirken des 1883 zum Vorsitzenden gewählten Pastors Friedrich Rode verbunden. Der promovierte Theologe, Pastor und später auch Bildungspolitiker als Abgeordneter in der Hamburgischen Bürgerschaft und in Deputationen, war eine bekannte und geschätzte Person des öffentlichen Lebens mit Einfluss in der Politik.

Partner der Stadt (1894-1914)

Der 27. April 1900 war ein besonderer Tag für den Wohltätigen Schulverein. In einer groß angelegten Veranstaltung in Sagebiel‘s Etablissement an der Drehbahn feierte er mit Gästen aus dem Bürgertum, der Verwaltung und der Politik sein 25-jähriges Jubiläum. Der Zweite Bürgermeister Gerhard Hachmann lobte in seiner Ansprache das Wirken des Vereins mit den Worten: „Das neue Schulgesetz war ein Segen, aber ohne das Eingreifen des Vereins wären viele Schüler dieser Segnung nicht teilhaftig geworden; durch den Verein erst ist das Gesetz zum Segen für die Jugend geworden.“ Der Verein war mit seinen Maßnahmen einer der größten Förderer in der Stadt geworden. In den zurückliegenden 25 Jahren waren zwei Millionen Mahlzeiten an schlecht ernährte Kinder ausgegeben worden und 24.500 Kinder hatten sich in ländlicher Familienpflege erholt. 96.000 Kinder hatten Kleidung und insbesondere Schuhe erhalten, so dass die Oberschulbehörde 1892 den Schulbesuch barfuß oder in Holzpantoffeln hatte verbieten können.

Bereits in den 1890er Jahren nutzte die Allgemeine Armenanstalt den Verein, um Kindern ihrer Klientel einen Erholungsaufenthalt zu ermöglichen. In der Folgezeit arbeitete der Verein immer enger mit der Stadtverwaltung zusammen und wirkte an der Realisierung sozialpolitischer Ziele mit. 1908 finanzierte die Stadt während eines harten Winters erstmals die Speisung von Kindern arbeitsloser Eltern, die nicht zur Klientel der Allgemeinen Armenanstalt gehörten. Bis dahin hatte der Verein diese Kinder mit eigenen Mitteln versorgt.

Mittlerweile hatte sich der Verein auch dem allgemeinen Trend angeschlossen, die Ferienaufenthalte statt bei Pflegefamilien in Ferienheimen durchzuführen, weil die Qualität der Betreuung an einem Ort sehr viel besser gewährleistet werden konnte als bei einer Vielzahl von Familien. Seit der Jahrhundertwende hatte er hierfür Gebäude angemietet. Versuche, ein eigenes Heim zu gründen und hierfür Spenden zu mobilisieren, waren vergeblich. Das gelang ihm erst 1911 mit einem Haus in Cuxhaven an der Nordsee.

Im Dienst des Staates: Kriege, Krisen Katastrophen (1914-1949)

An der Heimatfront (1914-1918)

In den ersten Tagen und Wochen des im August 1914 entfesselten Krieges schloss sich der Verein dem „Hurra-Patriotismus“ an. Er machte an der Heimatfront „mobil“, wie er öffentlich verkündete. Der Verein übernahm neben der „Hamburgischen Kriegshilfe“ mit der Schulspeisung und der Versorgung mit Schuhen fürsorgerische Aufgaben für Hamburgs Schuljugend. Im Verlauf des Krieges verschlechterte sich die Ernährungslage für die Bevölkerung und speziell auch für die Schulkinder. Es konnten aber jährlich rund zweitausend Kinder an Erholungskuren teilnehmen. Die Stadt ermöglichte diese Arbeit, die im Lauf des Krieges immer schwieriger zu bewerkstelligen war, mit Zuschüssen und Sachleistungen. In dieser Zeit erlahmte das ehrenamtliche und private, finanzielle Engagement und sollte auch nach dem Krieg nicht mehr aufleben. Der Staat wurde nun vollends zum Finanzier der Leistungen des Vereins.

Die Ferienkommission des Vereins profitierte von den wirtschaftlichen Folgen des Krieges. Einzelne Hotelbetriebe mussten ihren Betrieb aufgeben und standen nun zum Verkauf. 1917 erwarb sie zu günstigen Konditionen Häuser in Kellenhusen, Grömitz und Heiligenhafen. Nur wenige Monate nach dem Ende des Krieges, im Mai 1919, kaufte der Verein mit Unterstützung der Stadt ein frei gewordenes Militärlager auf Sylt, das umgehend als Ferienheim „Vogelkoje“ in Betrieb genommen wurde. Auf der anderen Seite verspekulierte sich die Ferienkommission. In ihrer Kriegsbegeisterung investierte sie 1915 30 Tausend Mark in eine Kriegsanleihe. Das Geld ging in der Inflation der Nachkriegsjahre weitestgehend verloren.

1919-1932: Mitarbeit im republikanischen Wohlfahrtsstaat

Der Krieg endete mit dem Zusammenbruch des Kaiserreichs und der Gründung der Weimarer Republik mit den ebenfalls demokratischen und sozialstaatlich verfassten Ländern. Auch für den Verein brach eine neue Zeit an. Langjährig tätige Vereinsmitglieder waren verstorben oder schieden aus, republikanisch ausgerichtete Politiker traten in den Vorstand ein. Der einstmals einflussreiche Vorsitzende Rode hatte sich bereits vor seinem Tod im Juni 1923 nach und nach zurückgezogen. Im Krieg hatte der Staat den Verein für seine Zwecke vereinnahmt und finanziert. Rode hatte diese Entwicklung bedauert, in der der Verein der „Arm des Staates“ geworden war, wie er es ausdrückte. Eine maßgebliche Rolle spielte nun Georg Vollers, der im Krieg die Schulspeisung organisiert hatte und nun als Schatzmeister die Geschäfte des Vereins führte. Die Zeit, in der der Verein von bürgerlichem Engagement getragen war, war unwiderruflich vorüber. Durch die Ausweitung der staatlichen Wohlfahrtspflege in den 1920er Jahren festigte der Schulverein seinen Platz an der Seite des Hamburgischen Staates.

Zu dieser Zeit war die Notlage für Schulkinder und ihrer Familien nicht beendet. Bekleidungshilfen wurden bald vom neu gegründeten Wohlfahrtsamt geleistet. Die Schulspeisung führte aber weiterhin der Schulverein durch, zwischen 1920 und 1925 maßgeblich unterstützt durch Spenden der Quäker und später auch anderer Organisationen aus den USA. Erst nach dem Ende der Inflation ab dem Jahr 1924 begann die kurze Zeit einer Normalisierung und eines Aufbruchs.

Die Schulspeisung wurde auf das Milchfrühstück für viele Kinder und ein Mittagessen für bedürftige Kinder ausgerichtet. 1927 wurden 2,9 Mio. Frühstücksportionen und 588.000 Mittagsmahlzeiten ausgegeben. Daneben versorgte der Verein in seinen Speisungsstellen auch bedürftige Rentner, Mütter und Kleinkinder sowie Kranke mit 765.000 Mittagsmahlzeiten. In den Ferienheimen wurde die Zahl der Kinder von jährlich rund 4.700 Kindern zwar um 1924 auf rund 3.200 reduziert, die Aufenthaltsqualität und der bauliche Standard dafür angehoben. Diese „goldenen“ 1920er Jahre endeten mit dem Beginn der Weltwirtschaftskrise Ende 1929, die die Hafenstadt Hamburg Anfang der 1930er Jahre mit voller Wucht traf. Die Folgen waren Massenarbeitslosigkeit und ein von Einnahmeausfällen geschwächter Staatshaushalt, der die wachsenden Sozialaufgaben nicht mehr finanzieren konnte. Speisungen standen nun wieder im Vordergrund, während Kindererholungsfahrten eingespart werden mussten. Der Verein stellte sich auf diese neue Anforderung umgehend ein und weitete die Mittagsspeisung auf bis zu 2,9 Mio. Portionen aus. Das Schulfrühstück musste er hingegen nach den Sommerferien 1931 einstellen

1933-1945: Im Dienst der Volkswohlfahrt

Die Wirtschaftskrise beförderte die Staatskrise. Auch wenn in Hamburg die politischen Verhältnisse zunächst relativ stabil blieben, kamen im Reichstag keine politischen Mehrheiten für eine Regierung mehr zustande. Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten im März 1933 trieb das nationalsozialistische Regime den Staatsumbau im Reich wie in den Ländern voran. Der Wohltätige Schulverein war als staatsnaher Verein von der Gleichschaltung der in der Wohlfahrt tätigen Institutionen als einer der ersten betroffen. Bereits im Mai wurden nationalsozialistische Funktionäre in den Vorstand gewählt. Die Organisation der Schulspeisung und der Erholungskuren, die der Verein weiterhin durchführte, übernahm der Leiter der neu gegründeten Dienststelle „Schulfürsorge“ in der Landesschulbehörde, Theodor Breckling. Er managte den Verein in Abhängigkeit von der NSDAP-Organisation „Nationalsozialistische Volkswohlfahrt“ (NSV). Der Verein wurde zwar nicht aufgelöst wie andere Wohlfahrtsinstitutionen, er spielte aber nur noch die Rolle eines Erfüllungsgehilfen der NSV.

Im Jahr 1937 erfolgte die Anpassung der Vereinssatzung an die neuen Verhältnisse. Das „Führerprinzip“ wurde offiziell eingeführt; Vorsitzender war nun der Leiter der Landesunterrichtsbehörde. Der Vorstand hatte nur noch beratende Funktion, die bereits bedeutungslos gewordenen Fachkommissionen wurden aufgelöst und alle Kompetenzen nun auch formal auf einen Geschäftsführer übertragen. Er musste seine auf Weisung des Vorsitzenden geleistete Arbeit gegenüber den staatlichen Stellen und der NSV verantworten. Vereinsmitglied konnte nur noch sein, wer Arier war. Der Verein hieß fortan „Hamburger Schulverein“. In den Ferienheimen des Vereins und in der Schulspeisung befanden sich nur noch die „erbwertigen“ Kinder und Jugendlichen, die zum Teil auch von der Hitlerjugend betreut wurden.

Mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939 ging es zunächst darum, Kinder weiterhin mit Frühstück und Mittagessen zu versorgen. Nach den ersten Bombenangriffen brachte die „Kinderlandverschickung“ Kinder außerhalb der Stadt in Sicherheit. Die Zahl der Schulspeisungen sank dadurch, die Speisung von Erwachsenen durch den Verein stieg hingegen bis zum „Gomorrha“- Bombardement im Juli 1943 an. Bei dieser katastrophalen Zerstörung Hamburgs verloren sieben Küchenfrauen des Vereins ihr Leben, 132 von ihnen ihre Wohnung. Von sieben Großküchen wurden zwei zerstört und von 139 Speisestellen waren 45 nicht mehr nutzbar. Der Betrieb der Küchen lief mit der verbliebenen Kapazität auf einem niedrigeren Niveau weiter. Die Kindererholungsheime wurden während des Krieges für Kinder aus Hamburg und Norddeutschland als Zuflucht genutzt. Einzelne Häuser waren für kriegswichtige Zwecke in Anspruch genommen worden.

Nach dem Zusammenbruch (1945-1950)

Als britischen Truppen im Mai 1945 nach Hamburg einrückten und das nationalsozialistische Regime beendeten, waren weite Teile Hamburgs zerstört, das Alltagsleben und die staatliche Ordnung waren zusammengebrochen. Die britische Militäradministration begann umgehend, eine Zivilverwaltung zu installieren, um das Leben in der Stadt zu organisieren. Der von ihr eingesetzte Bürgermeister Petersen berief den ehemaligen Schulleiter und Bürgerschafts- sowie Reichstagsabgeordneten Heinrich Landahl zum Schulsenator. Er übernahm auch den Vorsitz im Hamburger Schulverein. Zum Leiter der Schülerfürsorge und als Geschäftsführer des Vereins ernannte Landahl den ehemaligen Schulleiter Max Traeger, der bereits vor 1933 Mitglied und Beisitzer im Vorstand des Vereins war. Im September 1945 begann der Verein mit der Versorgung der Schulkinder, zunächst mit begrenzten Mitteln, ab Frühjahr 1946 bis 1950 mit Auslandsunterstützung insbesondere über die „Hoover-Speisung“ der USA.

Bei Kriegsende waren die Kinderheime mit Flüchtlingen belegt oder noch nicht aus ihrer militärischen Nutzung während des Krieges wieder freigegeben. Doch im Lauf des Jahres 1945 konnten drei von ihnen wieder für die Erholungsfürsorge genutzt werden. Schon 1946 konnten sich in allen fünf Heimen in der Heide, an der Ostsee und auf Sylt 2.800 Schulkinder erholen. Die Zahl stieg bis 1950 auf 4.400. Erst 1946 beschloss die Mitgliederversammlung des Vereins eine neue, an demokratischen Grundsätzen ausgerichtete Satzung, denn die Zeiten waren für einen Neubeginn des Vereinslebens zu turbulent. Die in der NS-Zeit entstandene institutionelle Vernetzung mit der Schulbehörde wurde nach dem Krieg bis 1999 mit der Praxis fortgesetzt, dass der Vereinsvorsitz dem jeweiligen Präses der Schulbehörde angeboten und auch von ihm auch wahrgenommen wurde.

Ausgedient: Wirtschaftswunder und Wohlfahrtsstaat (1950-1991)

Blick nach vorn mit alten Konzepten (1950-1960)

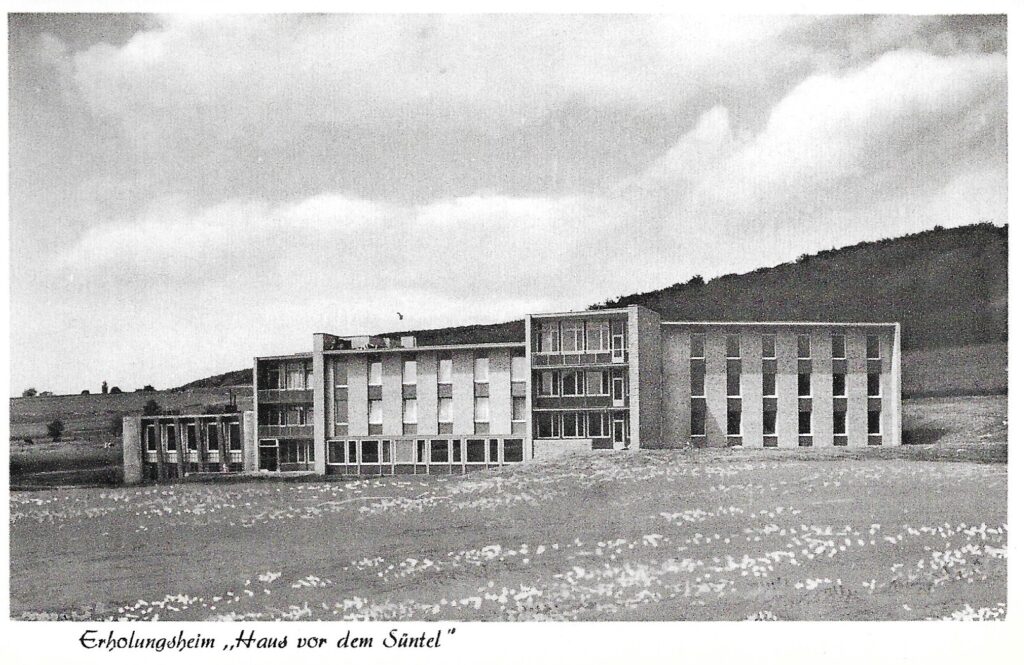

Mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1949 und der ein Jahr zuvor durchgeführten Währungsreform brach auch für den Hamburger Schulverein eine neue Zeit an. Es gelang ihm, seine Finanzen durch die Aufträge der Schulbehörde auf eine solide Basis zu stellen. Seine Leistungen auf dem Gebiet der Schulspeisung und der Erholungsfürsorge führte er nach den Konzepten aus den 1920er Jahren weiter. 1956 errichtete er ein neues Erholungsheim im Weserbergland, das „Haus vor dem Süntel“, und baute damit seine Heimkapazität weiter aus. Viele Familien aus ärmlichen Verhältnissen hatten noch nicht vom „Wirtschaftswunder“ profitiert, so dass sich der Verein noch immer als Helfer in der Not verstehen konnte. In den späten 1950er Jahren nahmen jährlich über 7.000 Kinder an den ganzjährig durchgeführten Kinderkuren in den sieben Kureinrichtungen des Vereins teil.

Im Strudel gesellschaftlichen Wandels (1960-1975)

Nach einer kurzen Phase des Aufschwungs wurde der Verein vom raschen sozialen Wandel eingeholt. Der Krisenmodus war nicht mehr gefragt und auch das Bild armer, bedürftiger Kinder, um die sich der Verein kümmern müsse, war zunehmend realitätsfern. Das Wirtschaftswachstum und der Ausbau des Sozialstaates stellten die Angebote des Vereins in Frage: Familien konnten und wollten zunehmend selbst für ihre Kinder sorgen. Kinder brauchten auch weiterhin Ferienangebote, jedoch immer weniger Kuren aufgrund medizinischer Indikation. Neben einem strengen Kurprogramm litt die Attraktivität auch darunter, dass Kinder für den Kuraufenthalt den Unterricht in der Heimatschule versäumten. Die Erholungsheime des Vereins waren veraltet und zum Teil baulich abgängig. Der Verein schloss einzelne Standorte, konnte aber die Baracken in der beliebten „Vogelkoje“ auf Sylt durch Neubauten ersetzen, deren Eröffnung bei einer Festveranstaltung zum 100-jährigen Vereinsjubiläum gefeiert wurde. Mit dem Neubau hatte sich der Verein allerdings trotz einer finanziellen Förderung durch die Stadt finanziell verhoben, zumal nur wenige Jahre später Mängel an den Gebäuden auftraten und Sanierungskosten anfielen.

Der langjährige, in der Öffentlichkeit geschätzte Vorsitzende Heinrich Landahl blieb auch nach seinem Ausscheiden aus dem Senat bis zu seinem Tod im Jahr 1971 an der Spitze des Vereins. Im folgte der damals amtierende Schulsenator Günter Apel. Die Geschäfte wurden zu jener Zeit von einem anderen Vorstandsmitglied, in der Regel einem pensionierten Beamten, geführt.

Gesundschrumpfen (1976-1991)

Die Weltwirtschaftskrise der 1970er Jahre stellte die öffentlichen Haushalte vor große Herausforderungen. Ab 1975 musste die Stadt ihre Ausgaben senken und zudem in zukunftsorientierte Bereiche umlenken. Die nun laufend neu aufgelegten Sparprogramme betrafen auch die Finanzierung der Leistungen des Schulvereins. 1982 wurde der Vorstand auf Veranlassung des Vereinsvorsitzenden, dem Schulsenator Joist Grolle, personell neu aufgestellt und ein professioneller Geschäftsführer eingestellt. Bis zum Beginn der 1990er Jahre gelang die wirtschaftliche Konsolidierung im Wesentlichen durch ein „Gesundschrumpfen“. Die Schulbehörde übertrug die Schulspeisung günstigeren Lieferanten, so dass der Verein seinen Küchenbetrieb einstellen musste. Die in den 1970er Jahren an der Ostsee verbliebenen zwei Heime in Kellenhusen und Heiligenhafen entsprachen nicht mehr den aktuellen Standards, waren sanierungsbedürftig und für den von der Schulbehörde festgelegten Bedarf ohnehin nicht mehr erforderlich. Sie mussten in den 1980er Jahren aufgegeben werden. Damit verblieben nur die Erholungsheime auf Sylt und bei Hameln im Weserbergland im Leistungsspektrum des Vereins. Das war zu wenig, um die Existenz des Vereins langfristig zu legitimieren.

Ein neues Kapitel: Im Fahrwasser politischen Aufbruchs (1992-2016)

Zu Beginn der 1990er Jahre gewann die Kindertagesbetreuung durch die Einführung des neuen „Kinder- und Jugendhilfegesetzes“ (SGB VIII) an Bedeutung. Sie sollte Kinder vor Eintritt in die Schule fördern und durch Ausweitung der Leistungen auch die Berufstätigkeit der Eltern unterstützen. Hierfür legte die Schul- und Jugendsenatorin und Vereinsvorsitzende seit 1987, Rosemarie Raab, den Kindertagesstättenbedarfsplan III vor. Dem Verein wurde für dessen Umsetzung eine neue, konzeptionell herausfordernde Aufgabe angetragen: der Aufbau von „Horten in der Schule“. Seit 1992 betreute und versorgte er als erster Träger in Hamburg Schulkinder in Schulgebäuden und später auch in Pavillons auf dem Schulgelände. Darüber hinaus betrieb der Verein von 1998 – 2003 „Pädagogische Mittagstische“. Dabei ging es neben der Versorgung mit einer Mittagsmahlzeit um eine sozialpädagogische, entwicklungsförderliche Nachmittagsbetreuung. Mit der Einführung des Kita-Gutschein-Systems in Hamburg im Jahr 2003 wurden die Pädagogischen Mittagstische im Rahmen der Ganztagsbetreuung in Horte umgewandelt und gleichzeitig erstmals die Betreuung von 3 bis 6-jährigen Kindern in Vorbereitung auf die Schule angeboten.

Das 125-jährige Gründungsjubiläum im Jahr 2000 gab Anlass zum Feiern. Der Verein hatte mit dem Aufbau von 36 Horten und 215 Beschäftigten im Jubiläumsjahr seine Existenz sichern können. Ein Jahr zuvor war Senatorin Raab nicht zur Wiederwahl zum Vereinsvorsitz angetreten. Sie war die letzte Behördenleiterin in dieser Position, denn die beiden Ämter erschienen nach einer politischen Debatte über Interessenkollisionen nunmehr als unvereinbar. Der Vorstand nahm im Jubiläumsjahr mit seinem neuen Vorsitzenden Udo Franck für die Zukunft eine Ausweitung seiner Leistungen im Bereich schulnaher Sozialarbeit in Aussicht. Hierzu passte, dass die Schulbehörde im Jahr 2001 dem Verein den Betrieb der vier Hamburger Freiluftschulen übertrug, die er zu einem beliebten Ziel für Hamburger Schulklassen fortentwickelte.

Mit der Einführung der flächendeckenden Ganztagsschule ab 2012 entwickelte der Verein sein Angebot in der Nachmittagsbetreuung an Schulen konzeptionell fort und blieb Partner vieler Grundschulen. Die Kindertagesbetreuung hatte sich seit 1992 zum größten Leistungsbereich des Hamburger Schulvereins entwickelt, in dem 2017 fast 90% der Beschäftigten des Vereins tätig waren. Die vorbeugende Gesundheitshilfe in Form von Erholungskuren konnte trotz neuer Konzeptideen nicht aufrechterhalten werden. Mittlerweile waren die Kuren medizinisch wie pädagogisch in Frage gestellt worden. Ihre Finanzierung wurde seit 1995 in zwei Schritten abgesenkt und 2019 schließlich ganz eingestellt.

Aufbruch in die Zukunft: Modernisierung und Rechtsformwechsel (2017 – 2023)

Nachdem die Aufgaben des Vereins neu ausgerichtet worden waren, begann ab 2017 die vereinsinterne Modernisierung. Zwei nicht mehr benötigte Grundstücke und das 1956 in Betrieb genommene Heim in Unsen bei Hameln wurden veräußert. Das im Eigentum des Vereins befindliche Heim „Vogelkoje“ auf Sylt wurde hingegen bis Mitte 2024 umfassend renoviert und als „Strandperle“ neu eröffnet. Zusammen mit den Freiluftschulen auf dem Hamburger Stadtgebiet bot der Verein für Schulklassen und Kindergruppen in diesen „Kinder- und Jugendgästehäusern“ besondere Erlebnisorte an. Im Bereich der Kindertagesbetreuung wurden Einrichtungen und Konzepte kontinuierlich modernen Standards angepasst und Neubauten begonnen.

Auch die Vereinsorganisation gab Anlass zu einer Modernisierung. Die Zahl der 41 Mitglieder im Jahr 1990 hatte sich fast halbiert. Die professionell betriebenen Geschäfte des Vereins boten den Mitgliedern seit langem auch keine Möglichkeiten des aktiven Engagements mehr. Die auf Ehrenamtlichkeit ausgerichtete Arbeit des Vorstandes stieß beim Management eines sozialen Unternehmens mit rund 450 Beschäftigten an seine Grenzen. Mit der Satzungsreform Ende 2019 wurden daher zwei hauptamtliche Geschäftsführende mit den Aufgaben und Vollmachten des Vereinsvorstandes betraut und durch einen, von den Mitgliedern bestellten Aufsichtsrat kontrolliert und begleitet. Diese Reform war die Vorstufe zu einem weiteren Schritt, um die Tätigkeit des Vereins und sein Vermögen zukunftsorientiert zu sichern: Im Oktober 2023 wurde der Wechsel der Rechtsform in die „Hamburger Kind – Betreuung und Bildung gGmbH“ für die Fortführung des pädagogischen Betriebs rechtskräftig vollzogen. Zeitgleich wurde die „Stiftung Hamburger Schulverein von 1875“ als alleinige Gesellschafterin der „Hamburger Kind“ gegründet. Der Hamburger Schulverein wurde 148 Jahre nach seiner Gründung im Oktober 2023 aus dem Vereinsregister gelöscht. Die Stiftung und die Hamburger Kind gGmbH setzen als gemeinnützige Institutionen das Anliegen und langjährige Werk des Hamburger Schulvereins von 1875 e.V. in enger Kooperation gemeinsam fort.